長浜城の歴史

Brief History of Nagahama Castle

秀吉以前の長浜

長浜城歴史博物館は、羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉、1537-98)が築城した長浜城跡(長浜市指定史跡)に建つ博物館です。 長浜の地は、もとは「今浜」と呼ばれており、戦国時代のはじめに北近江を支配した京極氏方の今浜城がありました(『江北記』)。

京極氏に代わって戦国時代の北近江の実権を握ったのが浅井氏です。浅井氏は3代にわたり小谷城を居城にこの地域を支配します。浅井氏3代目にあたる浅井長政(1546-73)は、織田信長(1534-82)と同盟を結び、信長の妹・市と結婚しますが、のちに信長と敵対し、3年にわたり信長と戦いました。

長政と信長の戦いで活躍した織田軍の武将が秀吉でした。天正元年(1573)9月、長政が居城である小谷城で自害し、浅井氏が滅亡すると、その戦功が認められた秀吉は、浅井氏の領地の大部分と小谷城を与えられ、はじめて城持(しろもち)の大名に出世します。

京極氏に代わって戦国時代の北近江の実権を握ったのが浅井氏です。浅井氏は3代にわたり小谷城を居城にこの地域を支配します。浅井氏3代目にあたる浅井長政(1546-73)は、織田信長(1534-82)と同盟を結び、信長の妹・市と結婚しますが、のちに信長と敵対し、3年にわたり信長と戦いました。

長政と信長の戦いで活躍した織田軍の武将が秀吉でした。天正元年(1573)9月、長政が居城である小谷城で自害し、浅井氏が滅亡すると、その戦功が認められた秀吉は、浅井氏の領地の大部分と小谷城を与えられ、はじめて城持(しろもち)の大名に出世します。

浅井長政像(部分) 長浜城歴史博物館蔵

秀吉の長浜築城

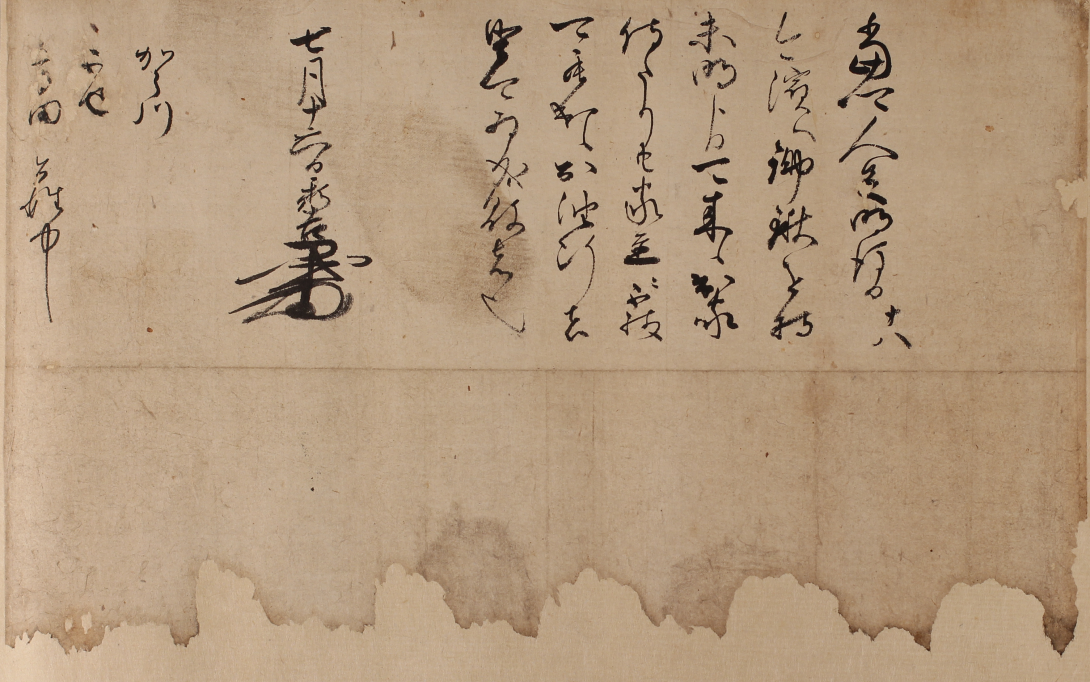

翌年、今浜が交通の要衝であると考えた秀吉は、琵琶湖沿いに新たな城の建築を始めました。秀吉は、築城のため領内の住民を集め(「羽柴秀吉判物 唐川・布施・高田百姓中宛」)、長政が竹生島(ちくぶしま)に預けていた材木を運ぶなど(「竹生島文書」)、築城の準備を進めていたことがわかっています。

羽柴秀吉判物 唐川・布施・高田百姓中宛 長浜城歴史博物館蔵

翌年、今浜が交通の要衝であると考えた秀吉は、琵琶湖沿いに新たな城の建築を始めました。秀吉は、築城のため領内の住民を集め(「羽柴秀吉判物 唐川・布施・高田百姓中宛」)、長政が竹生島(ちくぶしま)に預けていた材木を運ぶなど(「竹生島文書」)、築城の準備を進めていたことがわかっています。

天正3年(1574)秋頃、城が完成すると、秀吉は地名を今浜から「長浜」に改め、小谷城から家族とともに移り、天正10年(1582)まで居城としました。

秀吉が琵琶湖岸に建てた長浜城は水城(みずじろ)であり、本丸には天守と御殿があったことがわかっています。長浜城主時代の秀吉は、この長浜から織田軍の先兵として北陸攻めや中国攻めへと出陣していきました。

秀吉が琵琶湖岸に建てた長浜城は水城(みずじろ)であり、本丸には天守と御殿があったことがわかっています。長浜城主時代の秀吉は、この長浜から織田軍の先兵として北陸攻めや中国攻めへと出陣していきました。

長浜城・城下町復元図(イラスト:佐々木洋一)

天正10年(1582)、本能寺の変で信長が没すると、信長の後継者を決める清洲(きよす)会議により、長浜城は柴田勝家(1522-83)の甥である勝豊(かつとよ、?-1583)が城主となりました。 しかし、早くもその年の11月、秀吉は勝豊を降伏させて長浜城を取り戻し、勝家と争った賤ヶ岳(しずがたけ)合戦の拠点としました。

その後の長浜城

その後、長浜城主時代から秀吉に仕えた山内一豊(やまうちかつとよ、1545-1605)が城主となり、関ヶ原合戦後は、大坂の豊臣家の抑えとして、生涯徳川家康に仕えた内藤信成(ないとうのぶなり、1545-1612)と内藤信正(ないとうのぶまさ、1568-1626)父子が長浜へ入城しました。豊臣氏が滅亡すると、長浜城は跡形もなく取り壊され、石垣など多くの材料が彦根城の建設のために使われました。現在も長浜市内に残る大通寺台所門と知善院(ちぜんいん)表門、また彦根城天秤櫓(てんびんやぐら)は長浜城の遺構であると言われています。

内藤信成像 藤基神社蔵

博物館としての再興

江戸時代から明治時代にかけ、長浜城の跡地は田畑として活用されました。明治42年(1909)、長浜城跡を公園として整備する計画が立てられ、「豊公園(ほうこうえん)」が開園しました。昭和53年(1978)には、豊公園内に「歴史民俗資料館」の建設が計画されます。この計画にあたり、多額の寄附を寄せた市民から、秀吉が築城した長浜城跡には城郭型の博物館を望む声が挙がり、昭和56年(1981)から昭和の長浜城再興が始まりました。そして、昭和58年(1983)に市民の熱意と寄附金により建設された長浜城は、城郭型の歴史博物館として開館しました。

長浜城歴史博物館建設の様子

江戸時代から明治時代にかけ、長浜城の跡地は田畑として活用されました。明治42年(1909)、長浜城跡を公園として整備する計画が立てられ、「豊公園(ほうこうえん)」が開園しました。昭和53年(1978)には、豊公園内に「歴史民俗資料館」の建設が計画されます。この計画にあたり、多額の寄附を寄せた市民から、秀吉が築城した長浜城跡には城郭型の博物館を望む声が挙がり、昭和56年(1981)から昭和の長浜城再興が始まりました。そして、昭和58年(1983)に市民の熱意と寄附金により建設された長浜城は、城郭型の歴史博物館として開館しました。