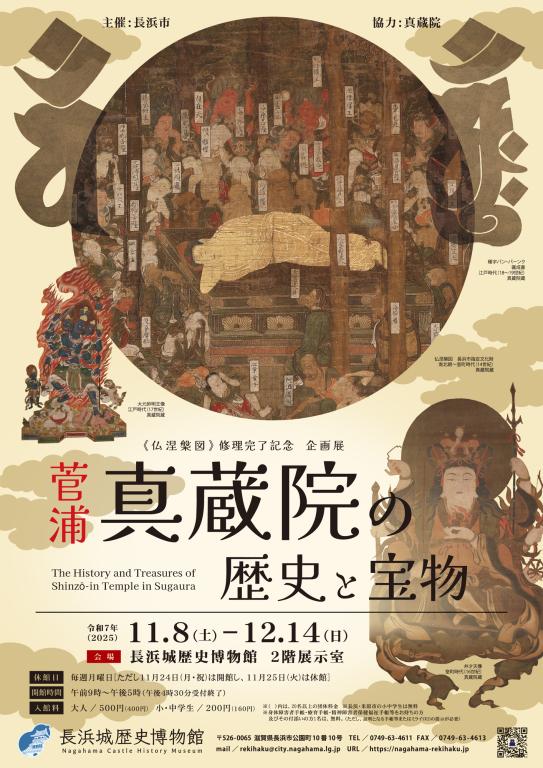

《仏涅槃図》修理完了記念 企画展「菅浦・真蔵院の歴史と宝物」

会期:令和7年11月8日(土)~12月14日(日)

※会期中、一部展示替えあり

主催:長浜市

協力:真蔵院

出品リスト

開催趣旨

真蔵院(長浜市西浅井町菅浦)は、中世において自治組織である「惣」が発達した集落として有名な菅浦(すがうら)に位置する真言宗寺院です。

その成立は定かではありませんが、室町時代に遡る仏画をはじめ貴重な宝物が伝来しており、中世にはすでに存在していたことがうかがえます。また、真蔵院は、菅浦における竹生島の末寺として歴史を紡ぎ、現在も竹生島宝厳寺の末寺として、十数軒の檀家によって維持継承されています。

この度、公益財団法人三菱財団の文化財保存修復事業助成金を受け、令和5年(2023)から2年におよぶ期間を経て、真蔵院が所蔵する《仏涅槃図》の修理が実施されました。本展では、《仏涅槃図》の修理完了を記念して、貴重な宝物が多数伝わる真蔵院の知られざる歴史やそのほとんどが初公開となる宝物を紹介します。

関連事業

①ギャラリートーク

日 時:11月8日(土)午後1時30分~午後3時

会 場:長浜城歴史博物館地階研修室

※聴講料無料、申込不要、要入館料

②展示解説講座「菅浦真蔵院と菅浦の歴史」※長浜城歴史博物館友の会会員限定

日 時:12月3日(水)午後1時30分~午後3時

会 場:長浜城歴史博物館2階展示室

主な展示資料

第1章 真蔵院の歴史

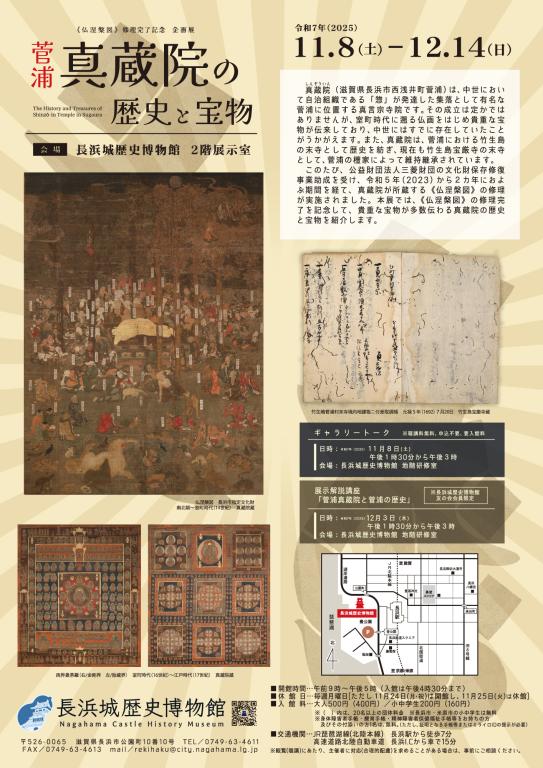

竹生嶋菅浦村末寺境内地建物等御改ニ付差上書 1冊

紙本墨書

元禄5年(1692)7月20日

竹生島宝厳寺蔵

かつて菅浦にあった竹生島の末寺4坊の創建年や建物の大きさ等について記したもの。ここには、真蔵坊(真蔵院)、興徳坊(こうとくぼう)、宝光坊(ほうこうぼう)、宝珠坊(ほうじゅぼう)の情報を載せるが、真蔵院以外の3坊は江戸時代には退転し、現在は真蔵院のみが残っている。

第2章 《仏涅槃図》の世界

仏涅槃図 1幅

長浜市指定文化財

絹本著色

南北朝時代~室町時代(14世紀)

真蔵院蔵

真蔵院に伝わる仏涅槃図である。仏涅槃図は、釈迦が入滅する場面を描いたもので、沙羅双樹の下で横たわる釈迦を描き、釈迦の周囲や画面下には、嘆き悲しむ菩薩や弟子といった会衆(えしゅ)や動物の姿を描く。

中世に制作された涅槃図として、長浜市内に伝わる仏画の中でも貴重な作例である。とくに、注目されるのは、会衆の尊名が画面上に記されている点で、中世の涅槃図で尊名を書いたものは珍しい。また、釈迦の弟子である阿難(あなん)が、顔の横に右腕を伸ばして気絶しているが、こうした図像も珍しく、同様の特徴をもつ作例として、鎌倉時代後期に制作された長命寺(近江八幡市長命寺)に伝わる《仏涅槃図》(重要文化財)が知られる。

真蔵院に伝わる涅槃図は長命寺本と同系統であることがわかるが、長命寺本の尊名は、ほぼ剥落しているのに対し、真蔵院本では墨書がはっきりと残っている。長命寺本の尊名を知る手掛かりとなる点でも、真蔵院本は重要な作例といえる。

第3章 真蔵院の宝物

|

|  |

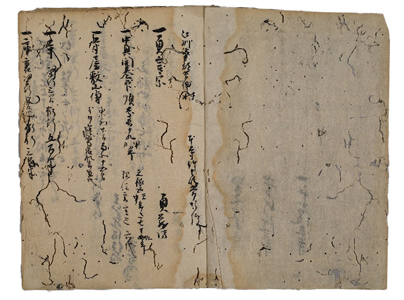

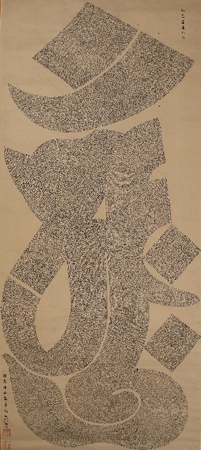

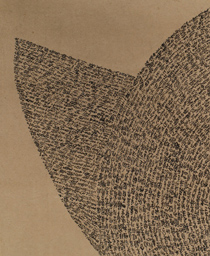

種子バーンク、種子バン 圓成書 2幅

紙本墨書

江戸時代(18世~19世紀)

真蔵院蔵

種子(しゅじ)(種字)とは、仏教の諸尊を梵字一字で表したもの。バーンクとバンはともに金剛界の大日如来を表す種子である。注目されるのは、それぞれ仏教経典の文字を緻密に書き連ねて種字を表している点である。バーンクは『大毘盧遮那成仏神変加持経』、バンは『金剛頂経』と『蘇悉地(そしつじ)経』の経文で表されている。

画面向かって左下の落款から、圓成という僧が書したことがわかる。圓成の詳細は不明ながら、長浜別院大通寺(長浜市元浜町)にも圓成が「浄土三部経」の経文で表した阿弥陀如来の種子キリークの書が伝わっている。

こうした作例は一種の写経であり、圓成の篤い信仰心がうかがえる。