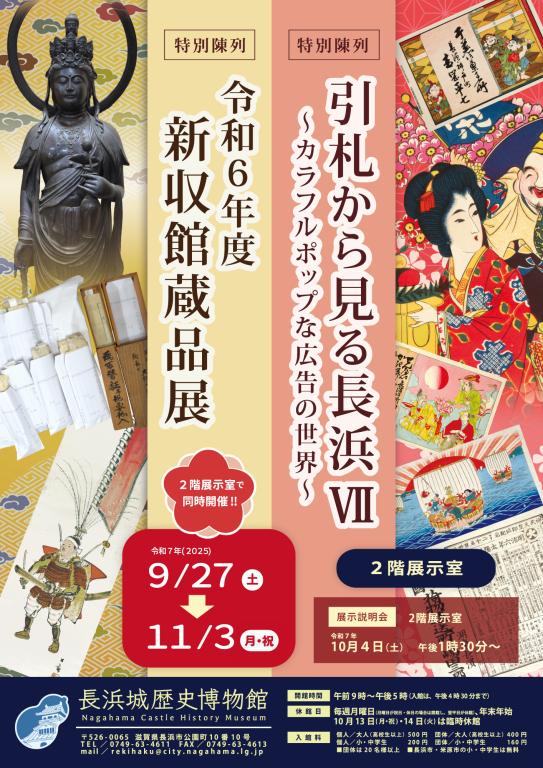

特別陳列「令和6年度新収館蔵品展」・「引札からみる長浜Ⅶ~カラフルポップな広告の世界~」【同時開催】

会 期:令和7年(2025)9月27日(土)~11月3日(月・祝)

休 館 日:毎週月曜日(祝日の場合は開館し、翌平日を休館)、10月13日(月・祝)・14日(火)は臨時休館

展示説明会:日時/令和7年10月4日(土)午後1時30分~ 会場/2階展示室

開催趣旨

このたび長浜城歴史博物館では、下記のとおり、特別陳列「令和6年度新収館蔵品展」および「引札からみる長浜Ⅶ~カラフルポップな広告の世界~」を同時開催します。

「令和6年度新収館蔵品展」では、令和6年(2024)度に寄贈によって新たに博物館の所蔵となった資料4件を一堂に紹介するものです。いずれも、ふるさと長浜の歴史・文化を伝える貴重な品々です。

また、「引札からみる長浜Ⅶ~カラフルポップな広告の世界~」では、当館恒例の展覧会シリーズ「引札からみる長浜」の第7弾として、博物館所蔵の引札から見て楽しい、カラフルでポップな引札たちを紹介します。

特別陳列「令和6年度新収蔵」

展覧会趣旨

博物館の大切な活動のひとつに「資料の収集」があります。長浜城歴史博物館では、昭和58年(1983)の開館以来、「湖北・長浜ゆかりの文化財」を方針に、地域文化財の収集を行い、所蔵品の充実を図ってきました。そして、これらの成果は、収集の次年度に「新収館蔵品展」として紹介しています。

本展では、令和6年度(2024)に新たに博物館の所蔵品に加わった資料の一部を公開します。新収品の披露とともに、調査・研究・普及そして収集という博物館の主要な活動の一端をご覧いただきます。

主な展示資料

[寄贈]

1.銅造十一面観音立像 1躯 昭和時代

2.渡辺公観《長刀組太刀渡図》 1幅 明治時代

3.矢野家文書 一括のうち 江戸~明治時代

4.中川耕斎・河崎顕成合作《山水図》 1幅 江戸時代後期~明治時代前期

1.銅造十一面観音立像

長浜の教育者・佐々木ゆき(1867-1939)が、還暦の記念に教え子から贈られたというブロンズ像。

2.渡辺公観《長刀組太刀渡図》

長浜曳山祭の長刀組(小舟町組)の太刀渡を主題とした作品。

腰に大太刀を佩いて、背中に繭玉と幟(のぼり)を背負った武者の立ち姿を描く。

作者は大津出身の日本画家・渡辺公観。

特別陳列「引札からみる長浜Ⅶ~カラフルポップな広告の世界~」

展覧会趣旨

引札(ひきふだ)とは、江戸時代から明治、大正にかけて商店で盛んに利用された、開店や売り出しを宣伝する広告用の刷り物(広告チラシ)のことです。現在放映中の大河ドラマ「べらぼう」でもたびたび登場しています。商店・商品の宣伝や売り出し案内が目的なので、まずは目立つことが大切。関心や興味を引きつける、楽しく美しい図柄や心弾む言葉が巧みに織り込まれています。

8年ぶりの開催となる今回の特別陳列では、シリーズ「引札からみる長浜」の第7弾として、当館所蔵の引札から見て楽しい、カラフルでポップな引札たちを紹介します。現代の私たちが見ても新鮮に感じる斬新でユニークな図柄に込められた明治の人々の粋な遊び心、そして、歴史の中にキラリと光る明治の長浜を身近に感じていただければ幸いです。

【2】展示構成

Ⅰ 縁起物オールスターズ(七福神・鶴亀など)

Ⅱ 華麗な女性たち(和装・洋装の麗人)

Ⅲ 物語・歴史上の人気者たち

Ⅳ 明治の世相と文明開化

1 野村薬源商店引札 薬種売薬洋酒卸問屋 長浜町字伊部 明治時代

三宝に載せられた紅白の鏡餅を持つ赤地の振袖姿の女性を描く。

女性の視線の先には円窓があり、中から恵比寿と大黒が満面の笑みを浮かべ、「栄」「昌」の旗を振る。

背景には桜と菊の花が散らされている。鮮やかな色彩が目を引く一枚。

2.藤本屋與惣五郎引札 せんべいかき餅売捌所 長浜片町南詰東側 明治時代

長命福徳の象徴である「三長命」図。

88歳の長寿を全うしたという源氏方の忠臣・三浦義明、玉手箱をあけるまで若いままに長寿を保ったとされる浦島太郎、西王母から盗んだ仙桃を食べて長寿を得た前漢の文人・東方朔の姿が描かれる。

江戸時代には、大晦日と節分の日に、「厄払い」と呼ばれた者がこの長寿三人衆を織り交ぜた口上を唱えて家々を回り、長寿と健康を祈願する風習があったという。歌舞伎の「助六」や落語の「厄払い」にその場面が登場する。

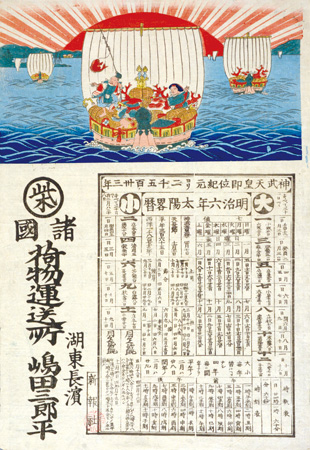

3 嶋田三郎平引札 諸国荷物運送所 湖東長浜 明治5年(1872)

恵比寿と大黒が宝船に乗り、真っ赤な旭日が輝く海を揚々と進む姿を描く。船には宝珠や珊瑚、打出の小槌、米俵などの財宝が満載。

下段には、明治6年(1873)の略暦(日常生活に必要な事項だけを抜き出して作った簡単な暦)が配される。

本資料は、初期の木版印刷の引札で、当館が収蔵するコレクションのうち、年代が特定できる最も古い引札である。

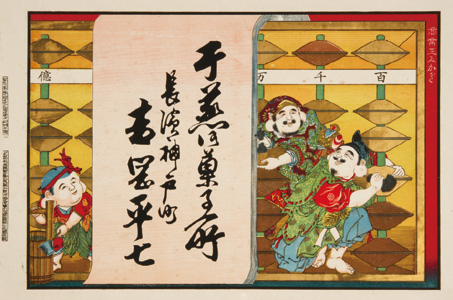

4 吉岡平七引札 干蒸御菓子所 長浜神戸町 明治30年(1897)

恵比寿・大黒・福助の「商業玉みがき図」。

恵比須・大黒が、商いの必需品である大きな算盤の玉をタワシで磨いている。その傍らには、同じく幸福を招く縁起物として知られる福助がねじり鉢巻きにたすき掛けで水を汲む姿で描かれる。三人のにこやかで愛嬌のある表情が目を引く。

商店名が算盤にかけられた大きな大福帳に記されている点にも注目。

版元は大坂の印刷会社・中井徳次郎。