コーナー展示「湖北の土豪③ 上坂家」

会期:令和7年(2025)8月7日(木)~10月5日(日)

開催趣旨

上坂家は、現在の長浜市西上坂町を拠点とした土豪です。同家に伝わった「上坂家文書」(長浜市指定文化財、西上坂町自治会蔵)は、中世における上坂家の動向を知ることができ、また、秀吉の弟である豊臣秀長の書状がまとまって伝わっているという点で大変重要な史料群です。

上坂家が歴史の表舞台に登場するのは室町時代であり、北近江における京極氏の家督争いの中で、活躍したことが『江北記』という史料に記されています。大永3年(1523)には、今浜城にいた京極高清と上坂信光を、浅見や浅井、三田村などの国衆らが攻め、上坂家の家臣が多数討死し、高清と信光は敗北しました。これ以降は、浅井亮政が勢力を伸ばし、京極氏と浅井氏の戦いが勃発します。こうした中、上坂家は、京極氏や北近江で実権を握った浅井久政・長政に従い、乱世を生き抜いていきました。

天正元年(1573)9月に浅井氏は滅亡、その旧領は羽柴秀吉に与えられます。この時、秀吉は家臣を通じ、浅井側に付き山中に籠っていた上坂家に、上坂の地へ戻ることを命じました。こうして、上坂家は、北近江の新たな統治者となった秀吉に仕え、中でも上坂意信は秀吉の弟・秀長に仕えたことで知られます。秀長に仕えた意信は、奉行として活躍し、秀長の但馬(兵庫県北部)統治時代において秀長が意信らに宛てた書状が、「上坂家文書」の中で10点伝わっています。

主な展示資料

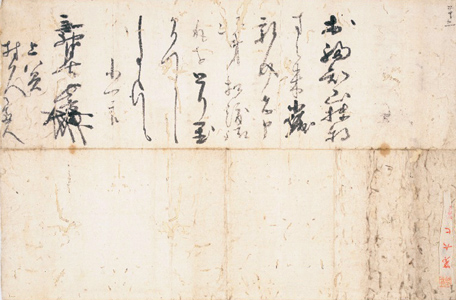

羽柴秀長書状 上坂意信・村山久助宛

長浜市指定文化財 (天正10年[1582])10月7日 西上坂町自治会蔵(上坂家文書)

羽柴秀長(のちの豊臣秀長)が、上坂意信と村山久助に、丹波福知山(京都府福知山市)における俸禄の米を、小堀正次の言う通りに受け渡しや受取するよう指示した内容の書状である。天正10年6月に明智光秀が山崎の戦いで敗れ討たれた後、秀吉は秀長を福知山に派遣し、秀長は上坂意信ら奉行に支配を任せていたことが本書状からわかる。本書に名前が出てくる小堀正次は、小堀村(長浜市小堀町)出身の土豪で、小堀遠州(政一)の父にあたり、秀長の重臣として活躍した。また、秀長は天正12年(1584)に、長秀から秀長に改名しており、本書状では長秀と署名している。