企画展 「ようこそ!長浜城 春の動物園へ~あつまれ!どうぶつの城Ⅱ~」

会期:令和7年(2025)4月26日(土)~6月8日(日)

前期展示/4月26日(土)~5月18日(日)

後期展示/5月20日(火)~6月8日(日)

開催趣旨

博物館の大切な活動のひとつに「資料の収集」があります。長浜城歴史博物館では、昭和58年(1983)の開館以来、湖北・長浜の歴史や文化を伝える資料の収集を行い、これらを常設展や企画展等で随時公開してきました。

今回は、これら収蔵品の中から“動物”をテーマとした文化財をあつめ、市民や観光客の皆さん、また、子どもたちに博物館で動物園気分を味わっていただこうという試みです。屏風や掛軸、彫刻などに表現された、いろんな動物がいっぱい!

この展覧会を通して多彩な資料に触れ、長浜の豊かな歴史文化やモノづくりの歴史を感じていただく機会となれば幸いです。

春のおでかけは、ぜひ長浜城動物園へ!

“どうぶつの城・長浜城”で、飼育員(学芸員)おススメの動物たちが待っています。

※今回の展覧会の資料解説文は、“動物園”に見たてた企画のため、子ども向けに

わかりやすい表現を心がけています。

展示構成

1. 陸の動物

2. 水辺・水中の動物

3. 鳥

4. 虫

5. 空想上・異世界の生き物

主な展示資料

陸の動物

1.【子どもの成長を見守るワン!】

犬張子(いぬはりこ) 一対 江戸時代(後期) 長浜別院大通寺蔵

犬張子は、犬をかたどった紙製の蓋付箱で、犬筥(いぬばこ)とも呼ばれます。平安時代にケガレや災いを祓うため、宮中の御帳台(宮殿内に設けられた寝台)の左右に狛犬の像を置いたのが始まりとされています。人面に似せられた犬の顔とともに、胡粉と雲母をひき、胴部には花鳥などの文様が華やかに描かれています。雌雄一対からなり、左向きが雄、右向きが雌を表します。

犬は多産で、ほかの動物に比べると比較的出産も軽いことから、箱の中に守り札などを納め、安産や幼児の魔除けとして寝所や産室に置かれました。子ども誕生の祝儀や婚礼の調度として作られ、近世には雛人形の調度にも加えられました。

収納箱の蓋裏貼紙には、墨書で「京三条通 麩屋(ふや)町西入 御用 御雛人形司 幾久屋長兵衛」と記されています。

この資料は、彦根藩主・井伊家から大通寺に嫁いだ砂千代の調度品の一つ。砂千代は、第13代彦根藩主・井伊直弼の七女で、安政4年(1856)6月15日に誕生、翌年に大通寺の養女となりました。その後、明治5年(1872)大通寺第十代住職・霊寿院巌澄と婚儀を結んでいます。

大通寺には、砂千代の調度品が多数伝来しており、それらを分野別にみると、化粧具がもっとも多く、次いで文房具・遊戯具・雛道具・飲食具・衣装・武具などで構成されます。

2.【ただのイヌじゃないよ。神様の世界を守っているんだ。】

狛犬 一対 木造・彩色・彫眼 室町時代(天文11年・1542)

長浜市指定文化財 大安養神社蔵

狛犬は神域を守る霊獣ですが、通常の犬とは異なって、口を閉じた「吽形像」が角をもつ一角獣、口を開いた「阿形像」は獅子を表します。鎌倉時代頃までは守護獣らしく、猛々しく力強い表現がされていましたが、室町時代になると、徐々に愛玩動物のような小柄で可愛らしい姿へと変わっていきました。

大安養神社(長浜市安養寺町)に伝わる狛犬も一角獣と獅子の組み合わせです。大きめの頭部に、バナナ状のたてがみを表し、小柄な身体で前脚を突っ張っています。

牙や歯列は見えますが、どこかコミカルでペットのような雰囲気があります。

台座裏の墨書銘から室町時代、天文11年(1542)の作とわかります。

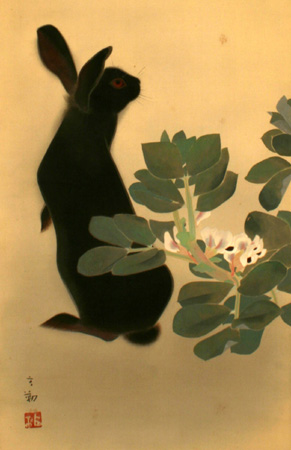

6.【長浜城のピーターラビット?!】

兎 沢宏靭筆 1幅 絹本著色 昭和30~40年代(1955~65) 個人蔵

ソラマメの花の側で、周囲の様子をうかがう黒い兎が描かれています。

ソラマメの淡い緑の葉と白色の花といった柔らかな色彩に対し、黒色の兎の存在感が際立ちます。

作者の沢宏靭(1905-82)は、長浜町に生まれ、大正から昭和時代にかけて滋賀と京都を中心に活躍した画家です。本作のように、写生に裏付けられた丁寧な描写に情緒的な雰囲気を持つ絵が沢宏靭作品の見どころです。

鳥

10.【鳥たちの楽園】

八木奇峰《四季花鳥図》 1幅 絹本著色 明治時代 個人蔵

桜、杜若、芙蓉、牡丹、竜胆など四季折々の草花が咲き、鳥たちが集まってきています。

様々に動きまわる鳥たちは淡彩で簡略に描き、一方で草花は花弁や葉脈を細やかに描き分け、また彩色のグラデーションを用いてその質感も再現しています。複数のモチーフを画面奥から手前へ重層的に配置することで、画面に奥行きが生まれ、色とりどりの草花の間で交歓する、鳥たちのさえずりが聞こえてきそうです。

作者の八木奇峰(1804—18764)は、長浜市下八木町出身の絵師。長浜町に住んだ狩野派の絵師・山縣岐鳳に師事したのち京都に移り、四条派の松村景文の門下となりました。地元にも多くの作品をのこし、四条派の華やかな作風を伝えました。

水の動物

19.【ただいま水泳中! ヒレ先まで美しい鯉】

木彫鯉置物 西川亮次作 1躯 明治時代(後期) 個人蔵

長浜の彫刻家・西川亮次による作品。

亮次は、大正元年(1912)に農商務省商品陳列館に鯉の彫刻を出品し、同省により買い上げられ、高い評価を得ました。鯉のほかにも、鶴や猫などの作品も見られ、そのどれもがモチーフとなった動物の特徴をつぶさにとらえ、躍動感のある仕上がりとなっています。

本物の鯉の体には、エラから尾に向けて一筋の線が見えます。これを側線鱗と呼び、どの個体もおよそ32~39片の側線鱗をもっています。そのなかで36片の個体が多かったため、「六六鱗」、「六六魚」が鯉の異名として使われるようになったといわれます。

亮次の鯉は、今この瞬間も泳いでいるかのような迫力満点の姿や質感といった彫刻としての出来ばえもさることながら、異名の通り、36片並ぶ側線鱗、長短2対の口ひげ、蓋と穴で一対の鼻など鯉の生体も見事に写し取っていることがわかります。

酒呑童子絵巻 1巻(3巻のうち) 江戸時代(前期) 個人蔵

日本を代表する鬼退治の物語として、桃太郎に次いで有名な酒伝童子。

平安時代中期の武将・源頼光と四天王の碓井貞光、卜部季武、渡辺綱、坂田公時、そして藤原保昌の豪傑6人が、天皇の命を受け、奥深い山中に棲む酒伝童子と呼ばれる、暴れん坊の鬼を退治するというダイナミックな物語です。

中世の怪物退治譚としてよく知られ、多くの絵巻物や奈良絵本に描かれて普及し、その後、謡曲や御伽草子にも登場し親しまれてきました。近世になってからは、歌舞伎や人形浄瑠璃、浮世絵の題材としても人々に広く知られるようになります。物語には、いくつかのバリエーションがありますが、大きくは酒呑童子の住処によって「大江山系(丹波国大江山)」と「伊吹山系(近江国伊吹山)」にわけられます。