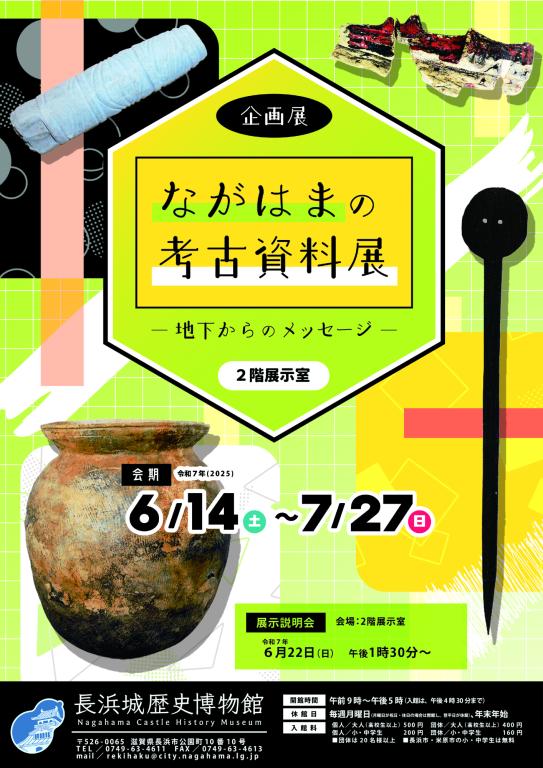

企画展「ながはまの考古資料展 ―地下からのメッセージ―」

会期:令和7年(2025)6月14日(土)~7月27日(日)

会場:2階展示室

展示説明会:令和7年6月22日(日) 午後1時30分~ 会場:2階展示室

開催趣旨

長浜市には数多くの遺跡が地下に眠っています。本展では、長浜城歴史博物館が収蔵する考古資料や発掘調査により出土した縄文時代から安土桃山時代までの考古資料を紹介します。 湖北・長浜の歴史を語る上で注目される資料の数々が一堂に会します。本展を通じて、先人たちの生活の知恵や技術と創意工夫、宗教観などを知る機会となれば幸いです。

展覧会内容

◆縄文時代 -湖北のあけぼの-

葛籠御崎湖底(つづらおざきこてい)遺跡(長浜市尾上町)から出土した縄文土器群は、琵琶湖の湖底からの“淡海上がり遺物”(湖底に沈んでいたものが漁師の網にかかって引き揚げられた遺物)です。湖底で鉄分が含侵したため、保存状態は良好です。遺跡の成立理由は祭祀による土器の投棄、地震による沈降、洪水など自然災害による土器等の流入説があり、未だ決着がついていません。

宮司東遺跡(長浜市宮司町)から出土した爪形文土器(縄文時代前期:約8800年前)は、長浜市の平地遺跡から出土したものでは市内最古級の土器で、集石炉から出土しました。

小堀遺跡(長浜市小堀町)から出土した合口甕棺は、土器の甕を棺として使用したもので竪穴住居跡の出入り口部から見つかりました。

◆弥生時代 -発掘調査から60年の川崎遺跡-

川崎遺跡(長浜市川崎町)は、出土した土器の甕(かめ)・壺から弥生時代前期(約2800年前)の年代が当てはまり、県内最古の弥生遺跡であることが判明しています。この集落(南北約220メートル、東西約120メートル)には三周の環濠が巡り、防御性を高めていたことが知られます。また出土した木製農工具や炭化米から、水稲農耕が行われていた先進地域であることが考えられます。本展では川崎遺跡から出土した、部族長の威儀具(いぎぐ)である漆塗短剣飾鞘、日本最大級の環状石斧を紹介します。

このほか、宮司東遺跡、高田遺跡出土の資料を紹介します。

◆古墳時代 -前方後円墳と豪族の時代-

大戍亥・鴨田遺跡(長浜市大戍亥町)からは、古墳時代初頭の前方後円墳型の墳丘墓と方形周溝墓群(首長墓群と考えられる)が見つかっています。墳丘墓の周濠からは、木製埴輪(翳状[さしばじょう]木製品)が出土しており、湖北地域における古墳時代の葬送儀礼について考える上で重要な資料です。

また、方形周溝墓群からは、線刻画土器が出土しており、人物のほか龍や魚とも見て取れる図案が描かれています。さらに河川跡の側面に設けられた石積の祭壇跡から「ト(ぼく)」の文字(漢字)が刻書された甕が出土しました。

茶臼山古墳(長浜市垣籠町、全長約100メートル)などの市内の古墳からは、まとまった円筒埴輪が、越前塚(こしまえづか)古墳(長浜市加納町)からは、市内唯一の家形埴輪が出土しています。

このほか、市内古墳出土の埴輪や副葬品を紹介します。

◆奈良・平安時代 -仏教と地方文化-

仏教の伝来により、湖北では多数の仏教寺院が建立され古墳の築造は行われなくなりました。大東廃寺(長浜市大東町)、柿田廃寺(長浜市垣籠町)からは、寺の屋根を装飾する瓦が出土しています。

また、磯廃寺(米原市磯)では、瓦製の鴟尾(しび)が出土してます。これらは渡来系氏族の協力を得て作られたものであり、大陸文化の影響が湖北地域で確認できます。

◆室町時代 -中世城館と長浜城-

長浜城跡(長浜市公園町)からは、丸瓦、平瓦、鯱(しゃち)瓦が出土しています。

城主の権威や、県内の他遺跡の出土品との比較から瓦工人の移動が考えられ、織豊系大名の技術ネットワークを確認することができます。